「うちの子、そろそろ泳げるようになってほしいな」

そんな思いで始めた水泳教室。

実は私自身、子どもの頃に夏休みの短期講習でクロール・平泳ぎ・背泳ぎを2週間でマスターした経験があり、妻も教室に通って泳げるようになった人です。

だからこそ、「春の短期講習でクロール25mくらいはすぐにいけるだろう」と、親としてはけっこう期待していました。

「あれ? 思ってたより…」長男のスタートは想定外

ところが実際に長男を通わせてみると、春の講習を終えても25mは泳げず…。正直「あれ?」と拍子抜けしてしまいました。

「教え方が悪いのか?それとも長男が苦手なのか?」と親の心は少しざわつきました。

次男も仲間入り。年少クラスからのスタート

そこで思い切って、小学校に上がるタイミングで次男も水泳教室に通わせることにしました。

次男は年少クラスの子たちと一緒に腕に浮き輪をつけながらのスタート。

けれど本人はまったく気にせず、「楽しい」と笑顔で通ってくれました。その前向きさは親としても救いでした。

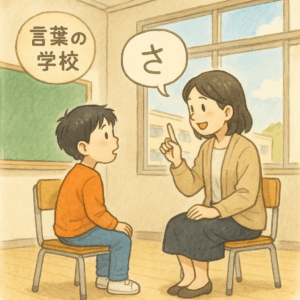

地道に積み重ねた“できた”の経験

次男は半年ほどでクロール25mを泳げるようになり、少しずつ自信をつけていきました。

長男はというと、クロール25mの合格後、背泳ぎにも挑戦。最初は不合格もありましたが、あきらめずに通い続け、今ではターンもできるようになり、50mのクロール・背泳ぎをこなせるまでに成長!

気づけば、親の泳力をとっくに超えていました。

やめたい親と、続けたい子ども

親としては「もう十分泳げるし、そろそろサッカーに切り替えても…」と、水泳教室の卒業をすすめてみたのですが、本人たちは「まだやめたくない」「もっと泳げるようになりたい」と前向き。

次男も「自分も50m泳げるようになりたい」と、やる気満々です。

結局、楽しいから続ける。それがいちばん

始めたころは「行くのあんまり…」と言っていた2人が、今では「水泳楽しい!」と通っている姿を見て、

「技術の習得」以上に「本人の前向きな気持ち」を育ててくれるのが習い事なんだと実感しています。

サッカーとの両立に親の財布は悲鳴をあげていますが(笑)、

「やらされている」ではなく、「自分でやりたい」になった今、親としては見守るのみです。