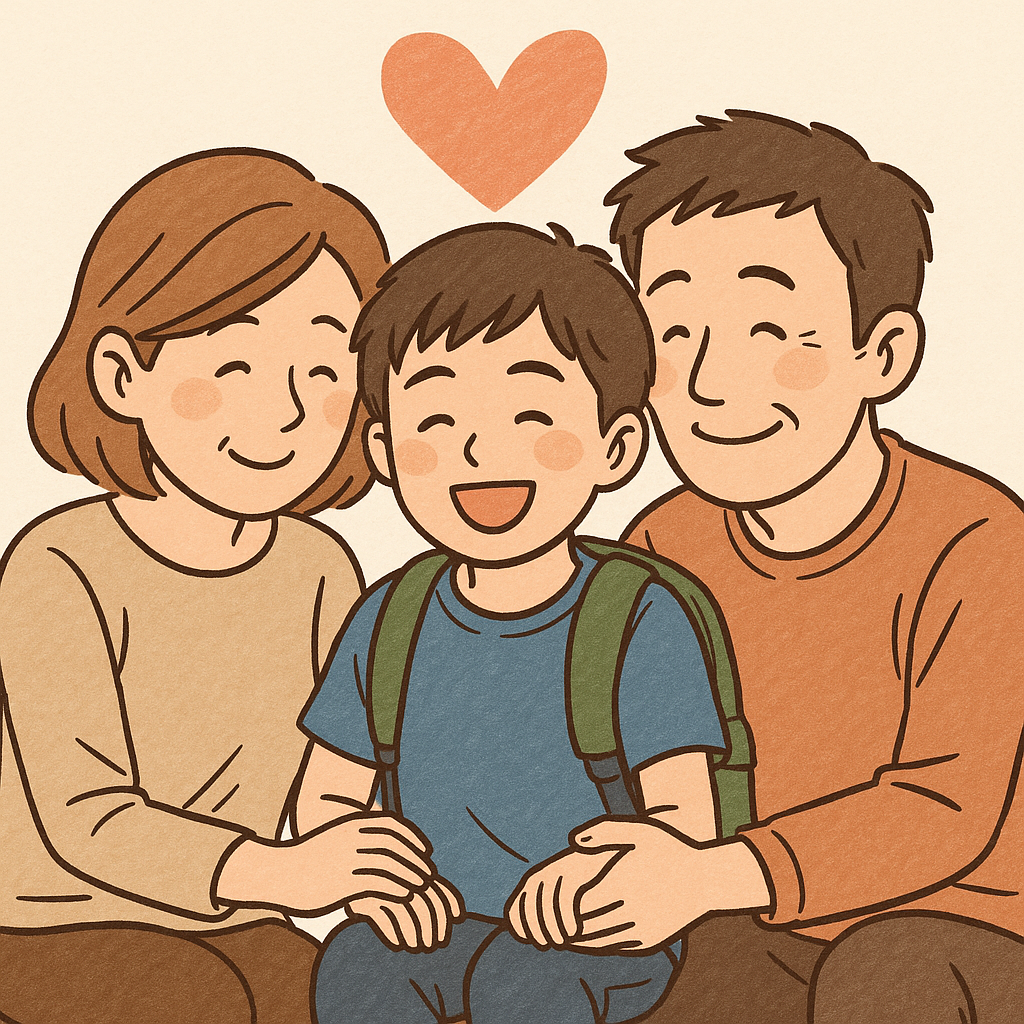

「他の子と比べてまだうまく話せない」「発音がはっきりしない」「うまく言葉が出ないから友達との会話が消極的だな」「もっと言いたいことを友達に言えないのかな」「言葉でうまく言えずにけんかになっているな」と、小さな心配から始まり、不安がどんどん大きくなっていた頃、私たち家族は市のサービス『言葉の学校』に出会いました。

小学校の空き教室で行われる、30〜40分間のマンツーマン支援。 楽しそうに通う息子の様子を見ながら、私たちも少しずつ安心を得ていきました。

発語が遅くても、焦らなくていい。 そんなふうに思えるようになった、我が家の記録をまとめてみます。

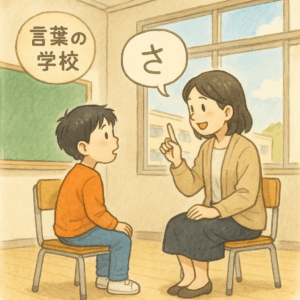

1. 言葉の学校とは?

市の支援制度の一環として行われていた「言葉の学校」。 無料で、小学校の空き教室を活用して開かれ、通っていたのは息子が小学校1年生の間です。

小学校の授業が終わったあと、時間を決めて一人ずつ通うスタイルで、担当の先生と1対1で30〜40分ほどの個別の時間が用意されていました。

私たちも、療育という言葉に戸惑いながらも、「話す力」を少しでも育てられるならと、通わせてみることにしたのです。

2. 取り組みの内容と子どもの変化

内容はただの発音練習ではなく、遊びを取り入れた言葉のトレーニングが多く、長男は毎回楽しそうに通っていました。

たとえば、絵カードを使って動作を表現したり、リズムに合わせて言葉を繰り返したり。 「これは何かな?」「どっちに行く?」などの先生とのやり取りを通して、語彙や表現を自然に身につけていったように思います。

途中からは「音読がとても上手です」と先生から褒められることが増え、長男にも自信がついていきました。

3. 先生からの言葉と親の気づき

ある日、先生からこんな言葉をいただきました。

「落ち着きもあるし、真面目。吃音は少し気になりますが、大きくなるにつれて改善するかもしれません。 考えすぎる子は吃音が出やすいんです。きっと、かしこいんでしょうね。」

この言葉に、私たちは救われる思いがしました。

子どもが「発語できるか」だけでなく、「どんな性格で、どんなふうに成長しているか」を、先生がしっかり見てくれていることに安心したのです。

4. 通わせてよかったと思えること

最初は、ちゃんと効果があるのか半信半疑でした。

でも、子どもが楽しそうに通い、先生に褒められて笑顔になり、少しずつ言葉が育っていく姿を見るうちに、 「焦らず、こうして続けていけばいいんだ」と思えるようになりました。

言葉の学校は、特別なことを教えてくれる場所というより、「ゆっくりでいいから、一緒にやってみよう」と子どもに寄り添ってくれる場所だったと思います。

他にも、話せるように見えるけれど落ち着いて座っていられない、音読もじっとしてはいられないなど、長男とは違う悩みを持つ親の存在があることも知りました。

5. 同じように悩む方へ伝えたいこと

発語の遅れや吃音に悩むと、つい「何をすればいいのか」と手段ばかりを考えてしまいます。

でも今、私たちが伝えたいのは、 「子どもは、誰かに比べるものではない」ということです。

それぞれにリズムがあり、それぞれにタイミングがある。 そして、子どもが本当に必要としているのは、 “できること”ではなく、“隣で見守ってくれる親の存在”。

焦らず、比べず、 今日も、目の前の子どもをたっぷり愛してあげてください。

初めての子どものときは特に心配で、「何をすればいいのか」「何がダメなのか」ばかり考えていました。

- でも今では、よく頑張っていたな、と妻と二人で振り返る大切な思い出になっています。